作为资深写真爱好者,最近偶然刷到这个引发热议的抖音博主「独留铁粉」的写真合集,一口气翻完313张高清图和21支视频后,不得不感叹现在网络写真已经进化到如此精致的程度。这个系列之所以能在社交平台持续发酵,除了博主本人对光影美学的精准把控,更在于每帧画面都透露出独特的氛围叙事感。

从视觉呈现来看,整个合集呈现出明显的日系清新风格。博主偏爱使用浅焦镜头捕捉人物微表情,背景虚化的樱花、街灯和玻璃窗框构图,让画面自带朦胧滤镜效果。特别注意到有超过40%的场景选择在黄昏时段拍摄,逆光勾勒出人物轮廓时,发丝间流转的琥珀色光晕成为贯穿系列的标志性视觉符号。这种对黄金时刻的执着运用,既弱化了摆拍痕迹,又营造出时光凝固的诗意感。

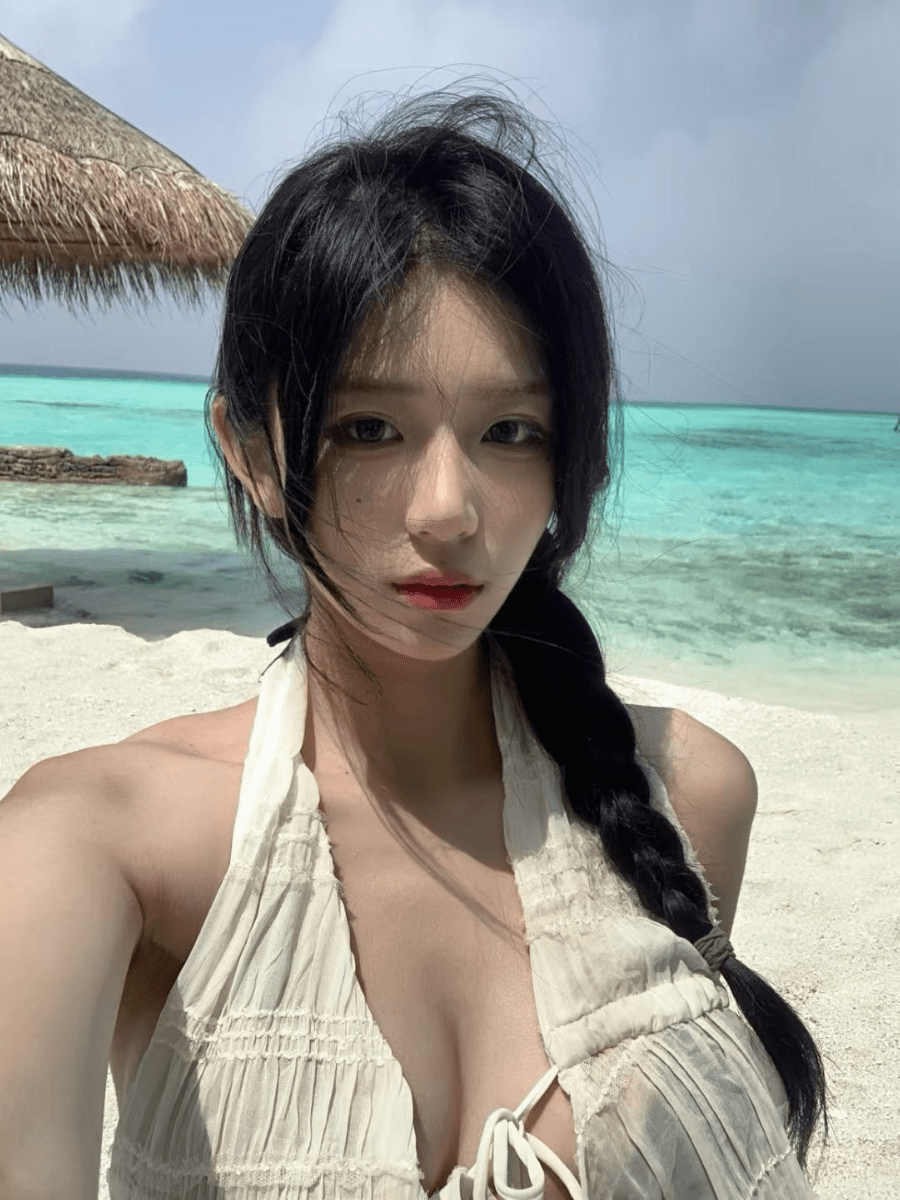

拍摄场景的转换充满巧思。开篇的咖啡厅写真用暖色调木质家具奠定温柔基调,中段转场到废弃工厂时突然切换冷调高对比度,结尾的海边日落又回归柔和光影。这种冷暖交替的节奏感,配合博主时而慵懒时而凌厉的肢体语言,让静态图片产生了动态叙事的张力。尤其值得称道的是雨天场景的处理——水珠在玻璃窗上的自然轨迹与人物眼妆的晕染形成双重朦胧效果,这种将天气因素转化为美学优势的能力,显示出摄影师对环境的敏锐感知。

博主的个人气质在系列中得到多维度展现。日常穿搭以米色系针织衫和亚麻长裙为主,却能在便利店抓拍到她踮脚挑选零食时流露的俏皮感;梳着高马尾的学院风造型里,突然转身时的回眸一笑消解了服装的拘谨感。这种在规整构图中捕捉灵动瞬间的手法,让写真既保持专业度又不失生活气息。特别在Vlog视频片段里,整理裙摆时自然垂落的碎发、调整呼吸时微微起伏的肩颈线条,这些动态细节反而比静态特写更具感染力。

技术层面的考究同样值得关注。超过70%的图片采用富士胶片模拟模式拍摄,青蓝橙色调的微妙平衡既保留了真实肤色质感,又赋予画面独特的电影感。在一组窗边特写中,摄影师特意保留了窗外摇曳的树影投影,这些不规则的光斑不仅丰富了画面层次,更暗示了时间的流动。后期调色师显然深谙网络审美趋势,暗部细节保留完整的同时,高光区域做了柔化处理,这种「数字胶片」风格既区别于传统影楼照,又避免了过度修图的失真感。

这个系列最打动人的地方在于它打破了写真集的固有范式。没有刻意的摆拍姿势,没有堆砌的道具元素,反而在看似随意的场景转换中,构建出都市女性的多面形象。从地铁站匆忙赶路的抓拍,到天台迎风而立的特写,每个场景都像截取自真实生活片段,却又被赋予艺术化的视觉表达。这种虚实相生的创作手法,恰好契合当下年轻人追求「生活即艺术」的审美取向。

作为读者,我特别欣赏合集中大量留白构图的运用。在一组图书馆场景里,人物只占据画面右下角,左侧大面积的书架投影形成天然的视觉引导线。这种克制的表达方式,给观者留下想象空间的同时,也凸显了博主对画面节奏的掌控力。当看到她蜷坐在飘窗上阅读的背影时,窗外的车流光影与窗内的静谧氛围形成戏剧性对比,这种矛盾美学正是让系列作品耐人寻味的关键。

从传播学角度看,这个合集的成功在于精准把握了社交媒体时代的视觉消费规律。每张图片都预留了适合二次创作的构图空间,比如镜面反射、前景虚化等元素,既保证原图美感,又为网友的鬼畜改编提供可能性。那些被反复引用的「经典瞬间」——无论是转伞时飞扬的裙角,还是倚栏杆时指尖轻触下巴的细节,都在专业美学与大众传播之间找到了完美平衡点。

这个免费分享的写真合集,某种程度上重新定义了网络写真的价值边界。它证明优质内容不需要华丽布景,关键在于创作者能否将日常场景转化为情感载体。当看到博主穿着旧毛衣站在老巷口,背景墙上的岁月痕迹与她眼中的光芒形成奇妙对话时,突然明白:真正的写真艺术,永远是光影与人性的共舞。

文章评论