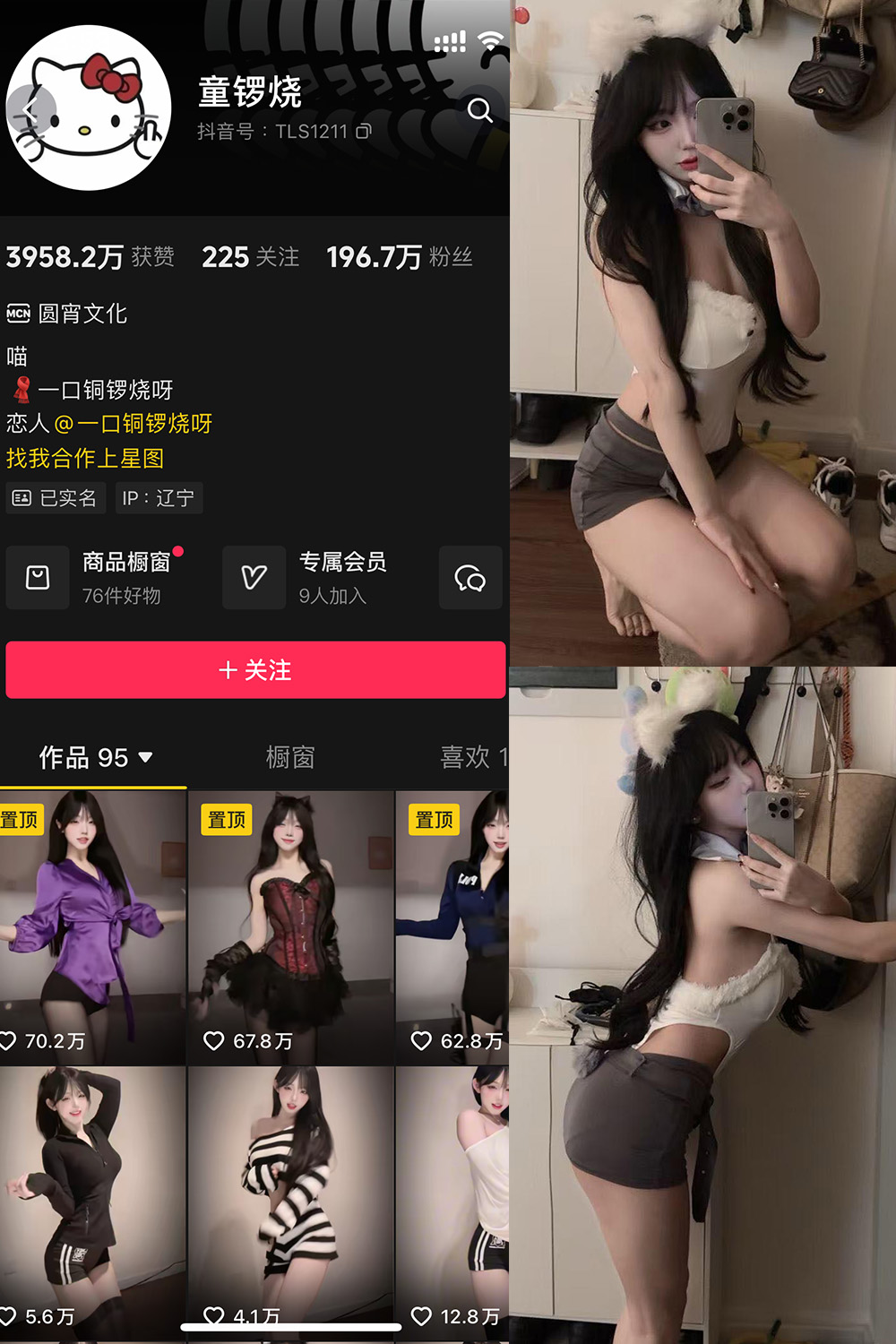

作为常年与各类博主合作的摄影师,当我第一次看到童锣烧这组作品时,就被画面中独特的光影叙事所吸引。这期编号031的微密圈内容,完美诠释了"克制的性感"这一美学命题——没有浮夸的道具堆砌,也没有刻意的姿势设计,镜头语言始终围绕着人物本身的气质展开。

在影棚布光方案上,团队采用了双光源对冲策略。主光使用5600K柔光箱从45度角切入,精准勾勒出锁骨线条与肩颈曲线;辅光则用暖色温LED灯带在背景制造光晕,这种冷暖交织的视觉张力在第3张侧躺特写中尤为明显。特别注意到第7张逆光剪影,摄影师大胆启用了1/2000s高速快门,将发丝在风中的动态凝固成极具雕塑感的瞬间,这种对自然元素的捕捉能力令人惊叹。

从构图逻辑看,这组作品呈现出明显的"去中心化"倾向。第2张半遮面的镜像构图打破了传统写真对五官的绝对聚焦,转而用光影分割画面空间;第5张窗框取景更是将环境元素转化为视觉隐喻——这种克制的留白处理,让观者注意力始终在人物与场景的互动关系上流转。值得注意的是,10张图片中有6张采用竖版构图,这种适配移动端的视觉思维,显然经过了精心考量。

色彩管理方面展现出专业级的把控力。全组作品统一采用青灰基调,但在皮肤质感处理上保留了微妙的暖色偏移。第4张红唇特写中,口红颜色被调校成勃艮第红与玫调的黄金比例,这种色彩心理学的应用既保持了视觉冲击力,又避免了过度刺激。更精妙的是第9张户外场景,利用阴天漫射光营造出的莫兰迪色系,完美呼应了博主标志性的温柔气质。

作为连续追踪拍摄的第31期内容,这组作品呈现出明显的风格进化。相比早期对强烈视觉符号的依赖,这次更注重情绪流的绵延。第8张回眸瞬间的抓拍,通过0.5秒的慢门拖影制造出时光凝滞的错觉;第10段视频里飘落的银杏叶被处理成24帧的升格画面,这种叙事节奏的把控,让静态影像与动态视频形成互文关系。

从器材选择到后期调色,每个环节都透露着专业团队的思考。使用索尼A7R IV搭配85mm f/1.2镜头拍摄的人像,在15%的过曝处理中依然保持高光细节;视频部分采用Cinema Line电影机录制,浅景深效果让主体轮廓产生油画般的质感。特别注意到第6张手部特写,焦平面精确控制在指甲盖与手腕骨的连接处,这种微距级的焦点管理,展现出对细节的极致追求。

在氛围营造上,这期作品突破了常规写真的场景限制。第1张开场画面用薄纱制造出朦胧的柔焦效果,暗示观者进入私密叙事空间;第5段视频中突然出现的雨滴打在玻璃上的动态,被巧妙转化为情绪的外化表达。更值得称道的是光影的戏剧性转换——从影棚到户外的场景过渡中,自然光的色温变化形成了视觉韵律。

作为持续观察该博主创作轨迹的从业者,我注意到这期内容在姿势设计上的革新。摒弃了早期流行的"网红体"造型,转而采用更生活化的动态捕捉:第3段视频里整理衣领的瞬间、第7张倚墙而立的松弛状态,都展现出从"展示"到"沉浸"的转变。这种去表演化的拍摄理念,配合ISO 800-1600的噪点控制,让画面产生独特的呼吸感。

从技术参数到美学表达,这组作品都达到了商业写真与艺术表达的平衡点。10张图片中7张采用中心构图,但通过模特微表情的0.5-3度角度调整制造出视觉新鲜感;3段手持拍摄的Vlog素材,用防抖算法创造出第一视角的沉浸体验。特别要提到的是第4段慢动作行走镜头,通过步频与帧率的精准匹配,将日常动作升华为视觉诗篇。

作为影像创作者,我尤为欣赏这期内容对"留白"的运用。第2张背景虚化的琴键、第6段若隐若现的窗影,都在暗示更广阔的叙事空间。这种克制的表达方式,配合微密圈特有的私密传播属性,形成了独特的视觉记忆点。当看到第9张逆光行走的画面时,不禁想起安塞尔姆·基弗的废墟美学——在极简中构建宏大叙事,或许正是这组作品最动人的地方。

文章评论